|

Главная » ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

4 октября 1957 г. в Советском Союзе впервые в мире на орбиту был выведен искусственный спутник Земли. Так началась космическая эра в истории человечества.Прогресс в создании ракетно-космических систем и связанное с ним проникновение человека в космос за минувшие годы шли бурными темпами и наложили отпечаток на многие стороны человеческой деятельности.

Мечта о проникновении в космос, стремление человека к звездам родились тысячелетия назад и нашли широкое отражение в сюжетах фольклора и литературы многих народов. Рассказы об этом встречаются в ассиро-вавилонском эпосе, в древнекитайских, иранских и древнегреческих легендах, в древнеиндийских поэмах и других творениях давнего прошлого. Уровень развития науки и техники тех времен отражался на способах полета в космос героев эпоса. Вначале воображаемый полет совершался на птицах. Например, известны мифы о полете вавилонского царя Этана на орле за 3500 лет до нашей эры; о полете Александра Македонского на грифонах. Бессмертен греческий миф о полете к Солнцу Икара на крыльях из птичьих перьев, скрепленных воском. Полет к Луне на корабле, унесенном бурей, а также на крыльях описал Лукиан Самосатский во II веке нашей эры. На дрессированных лебедях совершил полет герой романа Ф. Годвина «Человек на Луне», изданного в 1638 году. Помимо птиц, лошадей, искусственных крыльев, ураганов и извержения вулканов для полета в небесные дали фантазия людей особенно широко использовала мистические силы.

Более 300 лет назад появились фантастические сочинения, в которых впервые использовались машинные способы полета. Среди многочисленных фантастических средств полета, описанных французским писателем Сирано де Бержераком в сочинении «Путешествие на Луну» (1649), впервые упоминается полет с помощью последовательно срабатывающих пороховых ракет. Английский поэт Джордж Байрон в «Дон-Жуане» (1818—1824) считал возможным достижение Луны при помощи паровой машины. Американский писатель Эдгар По в произведении «Необыкновенное приключение Ганса Пфааля» (1835) описывает полет на Луну на воздушном шаре. Французский писатель Александр Дюма (сын) в сочинении «Путешествие на Луну» (1857) использует вещество, отталкиваемое Землей. Его соотечественник Ашиль Эро в романе «Путешествие на Венеру» (1865) использует ракетный аппарат, а Жюль Берн в известной серии романов «С Земли на Луну» (1865) и «Вокруг Луны» (1870) отправляет своих героев на Луну в пушечном ядре, снабженном ракетными двигателями для коррекции траектории. Более 300 лет назад появились фантастические сочинения, в которых впервые использовались машинные способы полета. Среди многочисленных фантастических средств полета, описанных французским писателем Сирано де Бержераком в сочинении «Путешествие на Луну» (1649), впервые упоминается полет с помощью последовательно срабатывающих пороховых ракет. Английский поэт Джордж Байрон в «Дон-Жуане» (1818—1824) считал возможным достижение Луны при помощи паровой машины. Американский писатель Эдгар По в произведении «Необыкновенное приключение Ганса Пфааля» (1835) описывает полет на Луну на воздушном шаре. Французский писатель Александр Дюма (сын) в сочинении «Путешествие на Луну» (1857) использует вещество, отталкиваемое Землей. Его соотечественник Ашиль Эро в романе «Путешествие на Венеру» (1865) использует ракетный аппарат, а Жюль Берн в известной серии романов «С Земли на Луну» (1865) и «Вокруг Луны» (1870) отправляет своих героев на Луну в пушечном ядре, снабженном ракетными двигателями для коррекции траектории.Создание обитаемого искусственного спутника Земли и использование солнечного света, отраженного описано в произведении американского писателя Э. Э. Хейла «Кирпичная Луна» (1869—1870). Идея создания искусственных спутников Земли с помощью ракет, выстреливаемых из пушки, высказана Жюль Верном в романе «Пятьсот миллионов бегумы» (1879). Давление солнечного света, отраженного неподвижным большим экраном на корабль, обеспечило полет с Луны на Венеру и Меркурий героям произведения «Необыкновенные приключения русского ученого» Ж. Ле-Фора и А. Графиньи (Франция) (1889—1896). Немецкий писатель Курт Лассвиц в романе «На двух планетах» (1897) пишет о веществе, придающем невесомость космическому кораблю. Английский писатель Г. Уэллс в романе «Первые люди на Луне» (1901) использовал идею гравитационного экрана. Русский писатель А. Богданов в сочинении «Красная звезда» (1908) для полета на Марс выбрал «минус-материю» в сочетании с реактивным двигателем, использующим энергию атомного распада вещества, а другой наш соотечественник Б. Красногорский в романе «По волнам эфира (1913) описывает полет к Луне и обратно на космическом корабле, снабженном большим экраном для использования давления солнечного света в качестве движущей силы. Американские писатели А. Трен и Р. Вуд в романе «Вторая Луна» (1917) описывают «ракетный двигатель на ядерной энергии».

Пока мечты человечества о полетах в космос опережали в фантазиях романистов действительность. Развитие науки и техники отвергло живую тяговую силу для полета ввысь, установило ограниченную протяженность атмосферы, а потому непригодность воздухоплавательных и авиационных средств для полета в космическое пространство, определило недостаточную эффективность пара как движущего средства для космических кораблей и неприемлемость для этой цели пушек. Также отвергнутыми наукой оказались использованные авторами фантастических романов вулканические извержения для метания снаряда с пассажирами, захват части Земли кометой и путешествие на ней, использование мощных магнитов, пружин, центробежных машин, концентрированной психической энергии, излучаемой человеческим мозгом.

Гравитационные экраны, «минус-материя», отталкиваемая Землей, тела, прозрачные для поля тяготения и потому ему не подверженные, широко использованные фантастами как средство полета в космос нам пока недоступны и просто непонятны, так как мы до сих пор не знаем природу силы, приковывающей нас к Земле, которую мы должны преодолеть, чтобы выйти в космические просторы. Гравитационные экраны, «минус-материя», отталкиваемая Землей, тела, прозрачные для поля тяготения и потому ему не подверженные, широко использованные фантастами как средство полета в космос нам пока недоступны и просто непонятны, так как мы до сих пор не знаем природу силы, приковывающей нас к Земле, которую мы должны преодолеть, чтобы выйти в космические просторы.Что касается идеи полета человека в межпланетное пространство с помощью ракет, впервые освещенной во французской литературе середины XVII века талантливым сатириком Сирано де Бержераком и повторенной в середине XIX века Ашилем Эро, а в какой-то мере и Жюль Верном, то она оказалась не только правильной, но единственно реальной и доступной нам на данном этапе развития науки и техники. То ли с использованием в ракетах химической энергии, как у Сирано де Бержерака и Жюль Верна с их пороховыми ракетами, то ли с использованием урана в качестве источника ядерной энергии для ракетного двигателя, как у Артура Трена и Роберта Вуда. Вещей оказалась и идея использовать прямое световое давление, впервые предложенная Красногорским.

Пороховая ракета была известна много сотен лет назад, сначала в Китае, затем в Индии и Европе. Применялась она как боевое средство, для решения вспомогательных задач и для увеселения при устройстве фейерверков. В XVI—XVIIвеках было опубликовано несколько трудов, освещавших вопросы ракетной техники, например работы Бирингуччио в 1540 году, Казимира Симиновича в 1650 году, с описанием простых и составных, многоступенчатых ракет. Английский полковник Конгрев оценил возможности воинских подразделений, вооруженных ракетами, и в начале прошлого века разработал ряд пороховых снарядов, принятых затем на вооружение английской армии. Интенсивное развитие боевые ракеты получили в начале прошлого века в России.

Впервые идея полета человека на ракете пришла к нам в виде легенды о попытке китайского мандарина Ван Гу, предпринятой им примерно в 1500 году и закончившейся его гибелью вследствие взрыва на старте 47 пороховых ракет, установленных на летательном аппарате.

Первый известный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата не в фантазиях романистов, а в научной разработке принадлежит ученому-революционеру Н. И. Кибальчичу (1881). В 1893 году немецкий изобретатель Г. Гансвиндт предложил проект пассажирской пороховой ракеты для полета на планеты. В труде И. Ньютона «Система мира» (1731) описано выведение тела с поверхности Земли на орбиту спутника Земли путем сообщения ему необходимой для этого скорости движения. Первая теория движения ракет была предложена У. Муром (1810—1811), а более строгое ее изложение дано в учебнике П. Г. Тейта и У. Дж. Стила по динамике точки (Кембридж, 1856). Основоположником космонавтики, разработавшим теорию ракетного полета и основные принципы построения ракетно-космических систем, автором первых научных планов проникновения человека в межпланетное пространство и завоевания космоса на благо человечества является К. Э. Циолковский (1857— 1935), чье 150-летие со дня рождения все человечество отмечает в сентябре этого года. Опубликованная им в 1903г. работа «Исследование мировых пространств реактивными приборами» и последующие ее дополнения являются фундаментальным вкладом в сокровищницу мировой науки. Эти исследования К. Э. Циолковский начал еще в 1883 году, изложив их в рукописи «Свободное пространство». Первый известный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата не в фантазиях романистов, а в научной разработке принадлежит ученому-революционеру Н. И. Кибальчичу (1881). В 1893 году немецкий изобретатель Г. Гансвиндт предложил проект пассажирской пороховой ракеты для полета на планеты. В труде И. Ньютона «Система мира» (1731) описано выведение тела с поверхности Земли на орбиту спутника Земли путем сообщения ему необходимой для этого скорости движения. Первая теория движения ракет была предложена У. Муром (1810—1811), а более строгое ее изложение дано в учебнике П. Г. Тейта и У. Дж. Стила по динамике точки (Кембридж, 1856). Основоположником космонавтики, разработавшим теорию ракетного полета и основные принципы построения ракетно-космических систем, автором первых научных планов проникновения человека в межпланетное пространство и завоевания космоса на благо человечества является К. Э. Циолковский (1857— 1935), чье 150-летие со дня рождения все человечество отмечает в сентябре этого года. Опубликованная им в 1903г. работа «Исследование мировых пространств реактивными приборами» и последующие ее дополнения являются фундаментальным вкладом в сокровищницу мировой науки. Эти исследования К. Э. Циолковский начал еще в 1883 году, изложив их в рукописи «Свободное пространство». Теоретические разработки К. Э. Циолковского позже были подтверждены и дополнены научными исследованиями как в СССР (о чем будет подробнее сказано ниже), так и за рубежом: во Франции - Робером Эно-Пельтри в 1913, 1928, 1930 - 1935 гг., в США - Робертом Годдардом в 1919, 1936 гг., в Германии - Германом Обертом в 1923, 1929 гг. и другими выдающимися учеными. Теоретические разработки К. Э. Циолковского позже были подтверждены и дополнены научными исследованиями как в СССР (о чем будет подробнее сказано ниже), так и за рубежом: во Франции - Робером Эно-Пельтри в 1913, 1928, 1930 - 1935 гг., в США - Робертом Годдардом в 1919, 1936 гг., в Германии - Германом Обертом в 1923, 1929 гг. и другими выдающимися учеными.К. Э. Циолковский нашел ряд важных инженерных решений конструкции ракет. Впервые в мире он дал основы теории жидкостного ракетного двигателя и указал элементы его конструкции. Им были рассмотрены и рекомендованы к использованию различные топлива для ракетных двигателей. Целый ряд технических идей, высказанных Циолковским, находят применение при создании современных ракетных двигателей, космических ракет и аппаратов.

Значительное место в трудах Циолковского занимали проблемы организации межпланетных сообщений и перспективы их развития. Он доказывал, что от первых искусственных спутников Земли, межпланетных станций и полетов к планетам лежит широкая дорога к городам и грандиозным поселениям в межпланетном пространстве и к приспособлению космического пространства с его неисчерпаемыми ресурсами материи и энергии для нужд человечества. К. Э. Циолковский не дожил до осуществления своей мечты. Прорыв в космос был совершен через 22 года после смерти великого ученого.

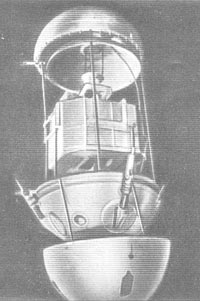

Большой вклад в теоретические разработки космонавтики внесли и украинские ученые и изобретатели. Так, в 1917—1919 гг. талантливый исследователь Ю. В. Кондратюк (1897—1942) завершил первый этап работы над основными проблемами ракетного движения, изложенными в труде «Тем, кто будет читать, чтобы строить», в котором независимо от К. Э. Циолковского оригинальным методом вывел основное уравнение движения ракеты, дал схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе, камеры сгорания двигателя с шахматным и другим расположением форсунок окислителя и горючего, параболоидального сопла, турбонасосного агрегата для подачи топлива, регуляторов, системы управления ракетой от гироскопов с приводом на поворотную выходную часть сопла и применением плавающих гироскопов для ориентации. В этой работе Ю. В. Кондратюк предложил: использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива; для экономии энергии при полетах к небесным телам выводить космический корабль на орбиту их искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль использовать небольшой взлетно-посадочный аппарат, отделяемый от корабля; располагать базы снабжения космических кораблей на орбите спутника Луны или на Луне и, используя солнечную энергию, добывать топливо из лунных пород; использовать гравитационное поле встречных небесных тел для доразгона или торможения космических аппаратов при полете в Солнечной системе. В этом же труде Ю. В. Кондратюк рассматривает: использование солнечной энергии с помощью зеркал-концентраторов для нужд космического корабля и системы больших зеркал на орбитах искусственных спутников для освещения планет, изменения их климата, для межпланетной сигнализации; электростатические ракетные двигатели, работающие на катодных лучах, порошках и тонкопульверизуемой жидкости. Большой вклад в теоретические разработки космонавтики внесли и украинские ученые и изобретатели. Так, в 1917—1919 гг. талантливый исследователь Ю. В. Кондратюк (1897—1942) завершил первый этап работы над основными проблемами ракетного движения, изложенными в труде «Тем, кто будет читать, чтобы строить», в котором независимо от К. Э. Циолковского оригинальным методом вывел основное уравнение движения ракеты, дал схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе, камеры сгорания двигателя с шахматным и другим расположением форсунок окислителя и горючего, параболоидального сопла, турбонасосного агрегата для подачи топлива, регуляторов, системы управления ракетой от гироскопов с приводом на поворотную выходную часть сопла и применением плавающих гироскопов для ориентации. В этой работе Ю. В. Кондратюк предложил: использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты при спуске с целью экономии топлива; для экономии энергии при полетах к небесным телам выводить космический корабль на орбиту их искусственного спутника, а для посадки на них человека и возвращения на корабль использовать небольшой взлетно-посадочный аппарат, отделяемый от корабля; располагать базы снабжения космических кораблей на орбите спутника Луны или на Луне и, используя солнечную энергию, добывать топливо из лунных пород; использовать гравитационное поле встречных небесных тел для доразгона или торможения космических аппаратов при полете в Солнечной системе. В этом же труде Ю. В. Кондратюк рассматривает: использование солнечной энергии с помощью зеркал-концентраторов для нужд космического корабля и системы больших зеркал на орбитах искусственных спутников для освещения планет, изменения их климата, для межпланетной сигнализации; электростатические ракетные двигатели, работающие на катодных лучах, порошках и тонкопульверизуемой жидкости. В 1929 г. в Новосибирске вышла его книга «Завоевание межпланетных пространств», в которой определена последовательность первых этапов освоения космического пространства, более подробно рассмотрено большинство перечисленных выше проблем и сделан ряд дополнительных предложений: ракетно-артиллерийское снабжение искусственных спутников с Земли; использование в качестве горючего ракетных топлив некоторых металлов с высокой теплотой сгорания, металлоидов и их водородных соединений, в частности, бороводородов. Ю. В. Кондратюк исследовал проблему тепловой защиты космических аппаратов при их движении в атмосфере. Научный и практический интерес представляет также описание устройства отдельных частей межпланетного корабля, органов его управления и стабилизации. В 1929 г. в Новосибирске вышла его книга «Завоевание межпланетных пространств», в которой определена последовательность первых этапов освоения космического пространства, более подробно рассмотрено большинство перечисленных выше проблем и сделан ряд дополнительных предложений: ракетно-артиллерийское снабжение искусственных спутников с Земли; использование в качестве горючего ракетных топлив некоторых металлов с высокой теплотой сгорания, металлоидов и их водородных соединений, в частности, бороводородов. Ю. В. Кондратюк исследовал проблему тепловой защиты космических аппаратов при их движении в атмосфере. Научный и практический интерес представляет также описание устройства отдельных частей межпланетного корабля, органов его управления и стабилизации. В трудах Ю. В. Кондратюка ряд вопросов ракетодинамики, ракетостроения и другие проблемы, связанные с освоением космического пространства, нашли новые решения, многие из которых используются по мере развития космонавтики. Наряду с разработкой проблем космонавтики известна изобретательская деятельность Ю. В. Кондратюка в области промышленной энергетики и других областях. Именем Кондратюка назван кратер на обратной стороне Луны. В трудах Ю. В. Кондратюка ряд вопросов ракетодинамики, ракетостроения и другие проблемы, связанные с освоением космического пространства, нашли новые решения, многие из которых используются по мере развития космонавтики. Наряду с разработкой проблем космонавтики известна изобретательская деятельность Ю. В. Кондратюка в области промышленной энергетики и других областях. Именем Кондратюка назван кратер на обратной стороне Луны.Более полувека прошло со дня опубликования классической работы К. Э. Циолковского до знаменательного в истории человечества события, когда усилиями и талантом советского народа впервые были сброшены оковы земного тяготения. Перед человеком открылся новый необъятный полный тайн и звезд мир невесомости. 4 октября 1957 г. человечество праздновало свою первую победу над панцирем земного тяготения, когда советская ракета достигла первой космической скорости и вывела на орбиту вокруг Земли первый в мире искусственный спутник. Так было положено начало космической эры в истории человечества. Спутник массой 83,6 кг имел шарообразный корпус из алюминиевого сплава диаметром 580 мм с четырьмя штыревыми антеннами длиной от 2,4 до 2,9 м. В герметичном корпусе размещались аппаратура и источники электропитания. Сигналы радиопередатчиков спутника на двух частотах, имевшие вид телеграфных посылок средней длительностью 0,3 секунды, оповестили всему миру с высоты, достигавшей в апогее 947 км, о первом прорыве в космос. Спутник просуществовал как космическое тело 92 суток, совершив 1400 оборотов вокруг пославшей его в космос Земли, пройдя при этом путь около 60 млн. км по орбите, наклоненной к плоскости экватора на 65,1°. Впервые были определены плотность верхней атмосферы по изменению орбиты спутника, получены данные по распространению радиосигналов в ионосфере, проверены расчеты и основные технические решения, связанные с созданием искусственного спутника, выведением его на орбиту и обеспечением его функционирования в космосе. Этот спутник официально именовался ПС-1, т. е. «простейший спутник - один».

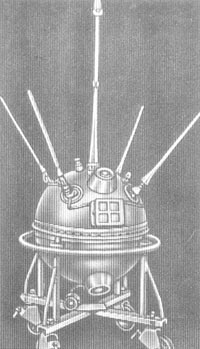

В летописи выдающихся научно-технических достижений XX столетия космическим исследованиям по праву принадлежит одно из главных мест. Прошло лишь 50 лет со дня первого прорыва в космос, начала космической эры в истории человечества. За это время были сделаны огромные шаги в исследовании и освоении космоса: полеты первых искусственных спутников Земли, Солнца, Луны и Венеры, первых автоматических станций к Луне, Венере и Марсу, достижение впервые автоматическими станциями поверхности Луны, Венеры и Марса и мягкая посадка на эти небесные тела, фотографирование обратной стороны Луны и передача на Землю изображения лунной панорамы, первый облет Луны и возвращение на Землю автоматического аппарата, доставка роботом лунной породы на Землю, исследование поверхности Луны автоматическим луноходом, передача на Землю венерианской панорамы, полеты первых космонавтов – мужчин и женщины, одиночные и групповые, в одноместных и многоместных кораблях-спутниках, первый выход космонавта из корабля в космическую бездну, создание первой экспериментальной пилотируемой орбитальной станции, автоматического космического грузового корабля снабжения, международные экипажи космических кораблей и станций, многомесячные полеты космонавтов, освоение различных космические технологии в интересах экономики, науки производства и другие достижения нашей Родины в освоении космоса вызывают у всех наследников Советского Союза законное чувство гордости. В летописи выдающихся научно-технических достижений XX столетия космическим исследованиям по праву принадлежит одно из главных мест. Прошло лишь 50 лет со дня первого прорыва в космос, начала космической эры в истории человечества. За это время были сделаны огромные шаги в исследовании и освоении космоса: полеты первых искусственных спутников Земли, Солнца, Луны и Венеры, первых автоматических станций к Луне, Венере и Марсу, достижение впервые автоматическими станциями поверхности Луны, Венеры и Марса и мягкая посадка на эти небесные тела, фотографирование обратной стороны Луны и передача на Землю изображения лунной панорамы, первый облет Луны и возвращение на Землю автоматического аппарата, доставка роботом лунной породы на Землю, исследование поверхности Луны автоматическим луноходом, передача на Землю венерианской панорамы, полеты первых космонавтов – мужчин и женщины, одиночные и групповые, в одноместных и многоместных кораблях-спутниках, первый выход космонавта из корабля в космическую бездну, создание первой экспериментальной пилотируемой орбитальной станции, автоматического космического грузового корабля снабжения, международные экипажи космических кораблей и станций, многомесячные полеты космонавтов, освоение различных космические технологии в интересах экономики, науки производства и другие достижения нашей Родины в освоении космоса вызывают у всех наследников Советского Союза законное чувство гордости. Несмотря на все величие достигнутого, сделаны лишь первые шаги. Мы находимся только у самого порога выхода в настоящий космос. Задачи космонавтики в ближайшем будущем можно сформулировать как продолжение изучение и освоение космического пространства, расширение исследований по применению космических средств при изучении природных ресурсов Земли, в метеорологии, океанологии, навигации, связи и для других нужд народного хозяйства. Интенсивное развитие космонавтики связано в первую очередь с ближним космосом. Развитие и применение космических средств для всестороннего изучения Земли, лучшего использования ее ресурсов, контроля за ее загрязнением, климатического контроля, сохранности ее защитного озонного слоя, развитие всех видов глобальной связи (вплоть до индивидуальной) и осуществление многих других возможностей, открываемых космонавтикой, является ближайшими ее задачами. Результаты космических исследований находят все более широкое и разнообразное практическое применение. Космос все более и более входит в нашу жизнь. И сейчас невозможно представить какую-либо область человеческой деятельности, которой бы не коснулся космос. Несмотря на все величие достигнутого, сделаны лишь первые шаги. Мы находимся только у самого порога выхода в настоящий космос. Задачи космонавтики в ближайшем будущем можно сформулировать как продолжение изучение и освоение космического пространства, расширение исследований по применению космических средств при изучении природных ресурсов Земли, в метеорологии, океанологии, навигации, связи и для других нужд народного хозяйства. Интенсивное развитие космонавтики связано в первую очередь с ближним космосом. Развитие и применение космических средств для всестороннего изучения Земли, лучшего использования ее ресурсов, контроля за ее загрязнением, климатического контроля, сохранности ее защитного озонного слоя, развитие всех видов глобальной связи (вплоть до индивидуальной) и осуществление многих других возможностей, открываемых космонавтикой, является ближайшими ее задачами. Результаты космических исследований находят все более широкое и разнообразное практическое применение. Космос все более и более входит в нашу жизнь. И сейчас невозможно представить какую-либо область человеческой деятельности, которой бы не коснулся космос.Уже сейчас закладываются начальные основы для решения в будущем с помощью космонавтики таких кардинальных проблем, как сохранение нашей планеты и ее биосферы, создание внеземного космического производства в уникальных условиях невесомости, глубокого вакуума и солнечного излучения, сооружения мощных орбитальных энергетических станций для обеспечения космического производства.

Особенность космонавтики состоит в том, что она, являясь направлением научно-технического прогресса, объективно должна стать одним из важнейших средств решения глобальных проблем человечества — энергетических, экологических, демографических и других, рационального использования богатств суши и Мирового океана, контроля и сохранения окружающей среды, повышения жизненного уровня населения, искоренения отсталости, болезней, голода и нищеты.

Непосредственное проникновение в космос оказывает огромное влияние на мировосприятие и психологию современного человека, на общественную жизнь. Сознание безграничных возможностей науки и техники в овладении силами природы, укрепившееся с развитием космических исследований, несомненно, оказало благотворное влияние на усилившееся за последнее время чувство ответственности за судьбы всей нашей планеты. Непосредственное проникновение в космос оказывает огромное влияние на мировосприятие и психологию современного человека, на общественную жизнь. Сознание безграничных возможностей науки и техники в овладении силами природы, укрепившееся с развитием космических исследований, несомненно, оказало благотворное влияние на усилившееся за последнее время чувство ответственности за судьбы всей нашей планеты.Активная космическая деятельность - свидетельство экономической и научно-технической мощи государства. Космос стал сферой жизненно важных интересов ведущих мировых государств. Расширение его использования в социально-экономических целях обусловливает устойчивую тенденцию к усилению зависимости экономической мощи и социального благополучия страны от масштабов и эффективности ее космической деятельности. В связи с этим в мире усиливается конкуренция за обладание орбитально-частотными и другими космическими ресурсами. Поэтому уже сейчас защита национальных экономических интересов в космической сфере рассматривается ведущими мировыми государствами как объективная необходимость.

Но не все было гладко и безоблачно в изучении и освоении космоса, и все имеющиеся на сегодня достижения пришли не в одночасье. Это — результат огромного упорного труда в течение многих десятилетий замечательной плеяды ученых, больших коллективов конструкторов, инженеров, работников научно-производственных объединений, космонавтов (астронавтов) и писателей-фантастов.

Вполне закономерен интерес к тому, как и где зарождалось советское ракетостроение и космонавтика, достигшее к настоящему времени на постсоветском пространстве столь бурного развития, когда, кем и какие проблемы ставились и решались. Этому мы и хотели бы посвятить цикл передач, особенно акцентируя ту роль, которая была отведена историей нашему городу, аналогу американского Хьюстона, первому и последнему в истории СССР, где размещался Центр дальней космической связи и Центр управления пилотируемыми программами.

Рис.1 Первый искусственный спутник Земли

Рис.2 Состав и оборудование Первого искусственного спутника Земли

Рис.3 АМС «Луна-1». Первый в мире искусственный спутник

Рис.4 Кибальчич Николай Иванович

Рис.5 Циолковский Константин Эдуардович

Рис.6 Кондратюк Юрий Васильевич

Рис.7 «Луноход-1» для исследования поверхности Луны

Рис.8 АМС «Марс-1»

Рис.9 АМС «Венера-3»

Рис.10 Гагарин Юрий Алексеевич

Рис.11 Королев Сергей Павлович

|

|